ブラックホールX線連星 4U 1630-472は、太陽の数倍〜10倍程度の質量を持つブラックホールと普通の恒星からなる連星系で、ある時期にのみX線で非常に明るく輝き活発に活動します。XRISMの観測はこのブラックホールの活動期の終わり際に行われ、これまでの観測史上、最もX線で暗い状態で、最もX線で暗い状態で、光電離※1したガスによる吸収線※2を検出することに成功しました。これは、高い性能を持つXRISM だからこそ達成することができた成果です。今回の観測の結果、ブラックホール周囲の降着円盤を取り巻く高電離ガスの分布や運動の様子が明らかになりました。X線放射が弱まった状態でも、高電離の吸収線が存在することを示すこの成果は、ブラックホールの活動の理解において重要な手がかりとなります。

詳しくは、愛媛大学のウェブサイトをご覧下さい。

https://www.ehime-u.ac.jp/data_relese/pr_20250806_sce/

研究成果のポイント

- JAXA が中心となって開発した最新の X 線分光撮像衛星 XRISM で、天の川銀河のブラックホールを詳細観測・分析

- かつてない精度で X 線のエネルギーを計測できる XRISM により、これまでで最も「暗い」状態において、電離したガスの吸収の兆候をとらえることに成功

- ブラックホールをとりまく高温ガスの複雑な分布や運動の様子が明らかになり、ブラックホールのダイナミックな活動の理解が進展

背景

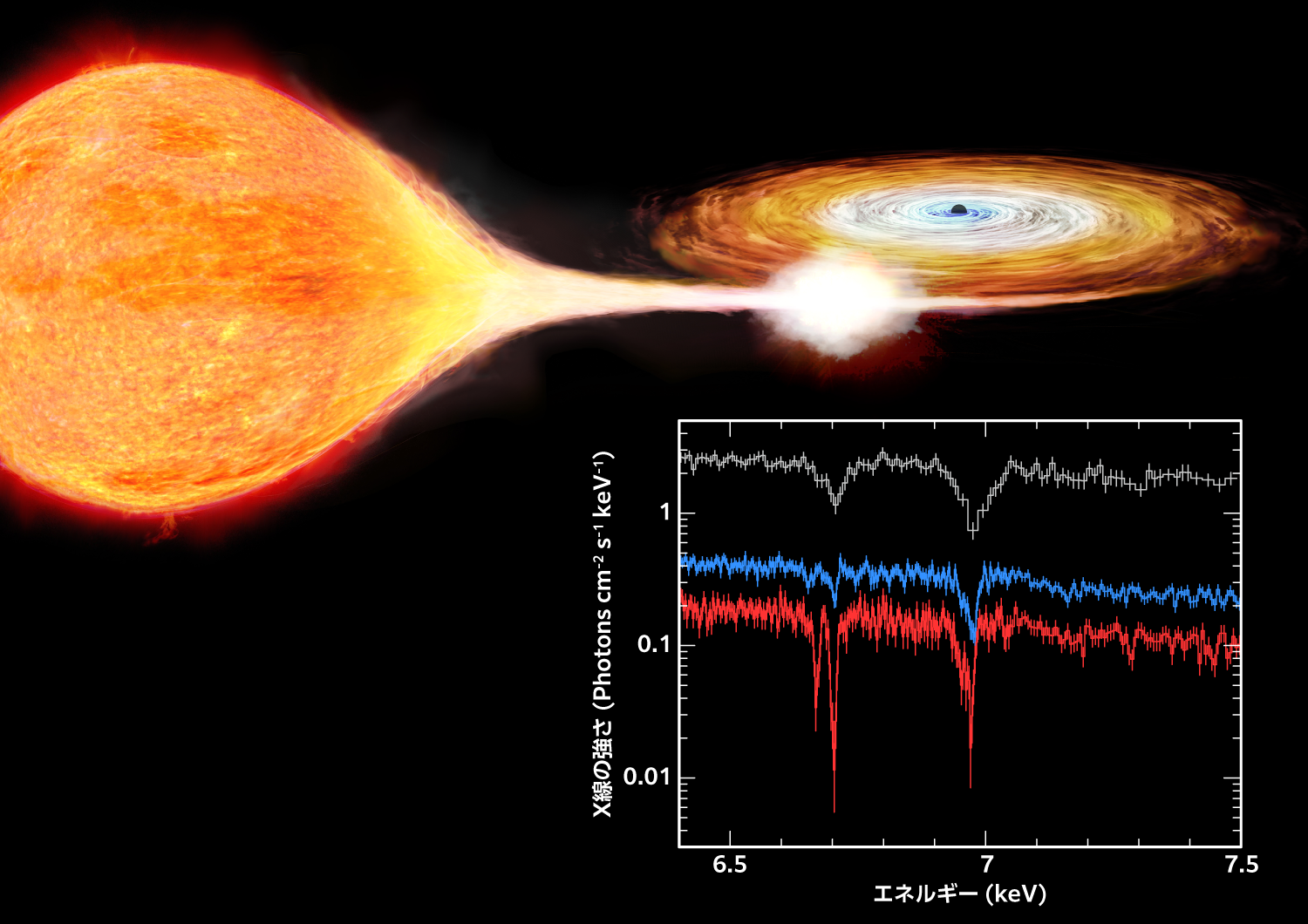

我々の住む宇宙には、大小さまざまな質量のブラックホール※3が見つかっています。その中でも、特に活動的で劇的な変化を示すことで有名なものが、「ブラックホール X 線連星」です。ブラックホール X 線連星は、太陽の数倍から数十倍程度のブラックホールと太陽のような通常の恒星がペアを組み、お互いの周囲を回り合う連星系です(図 1)。ブラックホールの強い重力により、ペアの星からブラックホールに向かってガスが落ち込み、降着円盤と呼ばれる高温のガス円盤がブラックホール周囲に形成されます。ブラックホールのすぐ近くでは、降着円盤のガスの温度は 1000 万度近くに達し、強い X 線を放ちます。このような天体は、私達の住む天の川銀河の中に、候補天体も含めて 100 個ほど知られています(ブラックホールとして昔からよく知られている白鳥座 X-1 もその一つです)。

これまでに見つかったブラックホール X 線連星の多くは、突発的に明るくなるタイプの天体です。ブラックホール近傍からの X 線は普段は弱すぎてほとんど観測できませんが、数年〜数十年に一度、突然ブラックホールに向かって大量のガスが落ちることで急激に増光し、時には1週間で1万倍以上も明るくなります。このとき、ガスの一部が外向きに加速され、降着円盤面に沿ったウインド(風)※4が噴き出すこともあります。しかし、増光中に見られるこれらの活動の仕組みはいまだに謎だらけです。

こうした活動的なブラックホールから周囲に放たれる強い電磁波やガスは、周囲の環境に大きな影響を及ぼしている可能性があります。銀河の中心に見られる、太陽質量の数百万倍を超える超巨大ブラックホールでも、ブラックホール X 線連星と同様に強い放射やガス噴出が観測されており、星形成や銀河の進化に深く関係していることが示唆されています。そのため、ブラックホールの活動の謎を解明することは、宇宙の歴史をひもとく手がかりになると期待されます。

観測とその成果

研究チームは、XRISM が本格観測を開始した直後の 2024 年 2 月 16 日〜17 日に、じょうぎ座※5の方向に位置するブラックホール X 線連星 4U 1630-472 を、およそ 25 時間にわたって観測しました。この天体は、大体 2 年に 1 度ほど増光を引き起こすことが知られており、XRISM の観測では、増光期の終わり頃、静穏状態に戻る一歩手前の X 線光度が低くなった時期をとらえました。

ブラックホール X 線連星の増光の時期や増光中の明るさの変化の仕方は、多くの場合、事前に正確に予測することが困難です。一方で、X 線衛星の観測スケジュールは、通常 1〜2 週間前までには細かく決められます。そのため、こうした天体の突発的な現象を観測するためには、いち早くその変化を察知し、衛星の観測計画を変更する必要があります。研究チームは、XRISM 以外の広い視野を持つ X 線観測装置を使って複数のブラックホール X 線連星を日々監視し、衛星運用チームと緊密に連携することで、天体が暗くなって XRISM ではとらえられなくなる前に、タイミングよく観測を実施することに成功しました。

今回の観測の結果、XRISM に搭載された軟 X 線※6分光装置 Resolve により高電離の鉄による吸収線を検出することができました(図 2)。この観測が行われた時期は、天体は減光しており静穏期に戻りつつあり、最も明るい時期に比べて 数十分の 1 ほどの明るさになっていました。これほどX線放射が弱まった時期にブラックホールX線連星の吸収線を検出し、詳細構造まで分解できたのは世界初の成果です。さらに、観測期間の後半には、前半と比べて X 線の明るさ自体はほとんど変わっていないにもかかわらず、鉄による吸収が前半より強くなっていることがわかりました。

一方で、詳しい解析の結果、吸収線の原因となっている電離ガスは、降着円盤の外側部分(ブラックホールから離れた部分)に位置していることがわかりました。このガスの速度はおよそ秒速 200km 以下であり、過去の明るい時期に観測された高速のウインドに比べて数分の1以下の非常に遅い速度であることがわかりました。この速さではブラックホールの重力から逃れられないため、降着円盤の上にとどまっているガスであると考えられます。また、観測の後半に吸収が強くなったのは、降着円盤の縁に局所的に膨らんだガスの塊が形成され、それが私達の観測方向に重なり X 線を遮ったためと解釈できます。このガスの塊の正体としては、相手の星から流れてきたガスが降着円盤にぶつかったときに、その衝撃で広がってできた塊の可能性があります。

Resolve のかつてない分光性能により、降着円盤の内側(ブラックホール近傍)の X 線放射領域をとりまく、高温ガスの複雑な分布や運動の様子を調べることができました。これらのガスは、やがてブラックホールに向かって落ちるか、あるいはウインドとなって宇宙空間に広がっていくかもしれず、今後のブラックホールのダイナミックな活動を理解するための重要な情報です。

今後の展望

今回観測された主要な吸収線から推定すると、高温ガスはウインドとして連星系の外へ噴き出してはいないことがわかりました。一方、今回より明るい時期には、およそ 1000 km/s のスピードで噴き出すウインドが観測されています。X 線光度や降着円盤のガスの状態がどのような条件を満たすときに、ガスが加速されて高速のウインドが噴き出すのでしょうか?またどのくらいのガスやエネルギーが宇宙空間にまき散らされるのでしょうか?これらを明らかにすることが、我々の次なる大きな目標です。増光中の様々な明るさで XRISM の観測を行うべく観測体制を整え、次に起こるブラックホール X 線連星の増光を待ち構えています。

用語解説

- 光電離

X線などの光(電磁波)のエネルギーにより原子内の電子が弾き出され、電離する(イオン化する)こと。 - 吸収線

原子が特定のエネルギーの光を吸収し、原子内の電子がより高いエネルギー準位に移る際に現れる。2つの準位間の差に相当するエネルギーを持つ光のみが吸収されることで、スペクトル上で、特定のエネルギーの光の強度が下がり、凹んだ構造が作られる。 - 大小さまざまな質量のブラックホール

今回の観測対象であった恒星質量ブラックホール(太陽質量の数倍から数十倍程度)の他に、銀河の中心に存在している超巨大ブラックホール(太陽質量の数十万倍から数十億倍)などが存在する。 - ウインド

ブラックホールの近傍からガスが外向きに高速で噴き出す現象。アウトフローとも呼ばれる。 - じょうぎ座

さそり座の南にある星座。主に南半球で見ることができる星座で、日本からはほとんど見えない。 - 軟X線

エネルギーが比較的低いX線。今回は10 keV 以下のX線のことを軟X線と呼んでいる。

論文情報

掲載誌:The Astrophysical Journal Letters (IOP Publishing, 英国物理学会出版)

題名:XRISM spectroscopy of the stellar-mass black hole 4U 1630-472 in

outbust(恒星質量ブラックホール4U 1630-472の爆発的増光期における XRISM

による分光観測)

著者:Jon M. Miller, Misaki Mizumoto, Megumi Shidatsu, ほか 23 名

DOI: 10.3847/2041-8213/ade25c